媒体报道

NEWS

德承百年

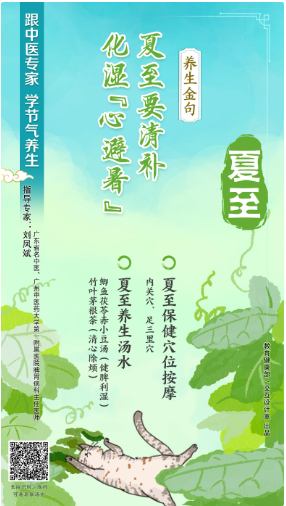

【音频海报】节气养生|夏至要清补,化湿“心避暑”

夏至已至。在北半球,夏至这天白昼时间达到全年最长。而在中医看来,夏至是日长之至、阳气盛极之时。今年夏至前后,降水明显增加,端午虽已结束,“龙舟水”却迟迟未停,常常是暴雨小雨三四天,阴天晴天一两回。高温高湿“桑拿天”下,人体易受湿热侵扰。

宁神清心火,避免“心中暑”

夏至是阴阳转换的节点,预示着高温天的正式来临。刘凤斌教授提醒,气温升高要防中暑,同时也要慎防“心中暑”。

从中医理论来看,夏季属火,与心相应。夏至酷热,火气旺盛,易扰心神,使人烦躁。情绪波动起伏,加上汗液外泄、心气耗伤,则容易诱发或加重心脑血管疾病,因此夏至前后,要调心静气,可通过听音乐、冥想等多种方式调节情志,避免“情绪中暑”,进一步扰乱心神。夏季在五味中与苦相对应,也可以吃一些苦味食物来清心去火。

盛夏要养阳,清补勿贪凉

盛夏已至,人要避暑,却不能忽视养阳气。刘凤斌教授表示,夏至是阳气最旺的时节,人与天地相应,阳气浮于外,阴气居于内,因此饮食上要以清淡解暑、增进食欲为主,切勿贪食冷饮以致阳气损伤。

夏至能否进补?“可以!但有讲究。”刘凤斌教授表示,夏至食补,可进一步养护内虚之阳。但夏至湿热,脾胃运化功能较弱,所以要避免滋腻温热,建议以清补为主,可搭配酸性食物,收敛阳气助养阳。

为了顺应自然界阳盛阴衰的变化,可适当晚睡早起,中午再小睡半小时消除疲劳。天气虽暑热,但要注意休息的同时也要适当锻炼,散步、慢跑、太极拳等轻松运动,有助于推动气血循环,增强脾胃运化功能,充分发挥其在水液代谢中的枢纽作用。

脾虚易内湿,健脾助化湿

广东人三句不离“湿气重”,今年多番“龙舟水”带来湿重怎么办?

“岭南人多有脾虚,易生内湿,加之今年暑季降雨频频,内外相合,今年的夏至,比以往更容易出现头胀昏沉、四肢困倦、胸闷腹胀、大便黏滞不爽等湿邪困阻的表现。”刘凤斌教授表示,想从源头上祛除湿邪黏滞,应当着眼于调脾,脾胃健运体内的水液才能正常输布。

饮食上可选择藿香、白术等具有健脾化湿功效的食物,使内部湿气得化,以免聚集。若湿邪偏盛还可食用扁豆、茯苓等利湿类的食物促进水湿排出。

此外,今年夏至前后气温高、湿度大,湿与热结,易扰心困脾。因此今年总体要注意防暑清热除湿,宁心健脾护阳。除了注意饮食、适当运动,还可配合艾灸、针刺、三伏贴、穴位按摩等调理养护。具体而言,养心可多按揉内关穴,健脾可多按揉足三里穴。

夏至养生汤水

鲫鱼茯苓赤小豆汤

材料:鲫鱼1条,薏米20克,茯苓20克,姜5片,赤小豆15克,蜜枣1个,莲子10克。做法:鲫鱼洗净后以小火煎至金黄。砂锅中加入适量清水,先用猛火煲至水沸,然后放入鲫鱼和其他食材,武火煮20分钟后转小火煮40分钟,最后加适量食盐即可。

功效:健脾利湿,清热解毒。

竹叶茅根茶

材料:淡竹叶3克,白茅根5克,白糖适量。做法:淡竹叶、白茅根加水1600mL,煮开后转小火5-10 分钟,滤渣后即可饮用,可酌情添加适量白糖。

功效:清心除烦,生津止渴。

来源:羊城派